烽火迁徙中,舍命抢运仪器筹建天文台,走进乡土社会惠及当地,让研究成果扎根于粤北大地

“电影《坪石先生》不仅是一部历史传记,更是一部对教育精神的深刻致敬。它让我们重新思考在现代社会中,教育所承载的责任与使命。”“在那艰难困苦的年代,教育的火种未曾熄灭。这些名师们,于战火硝烟中坚守教育的正确方向,他们以笔为剑,以知识为盾,在坪石这片土地上,为传承文化、培育人才倾尽全力。他们的故事,是中华民族不屈精神的生动写照,也是教育力量伟大的深刻彰显。”

8月15日,华南师范大学美术学院教授甘小二耗时6年执导的匠心之作《坪石先生》正式公映。这部以全民族抗战时期华南教育历史为背景,中国数学元老、骈文泰斗黄际遇教授为核心人物,讲述发生在1944年粤北坪石镇教育救国往事的电影,引发了广大观众的强烈共鸣。在眼泪和感动中,这部旨在“弘扬国士之气概,坚毅民族之精神”的人物传记电影的背后,是一段荡气回肠的历史……

1937年8月,日机的轰鸣打破了国立中山大学石牌校园的宁静,炸弹在空中呼啸坠落。然而,落成不久的天文台内,师生们沉浸在对天文的探索之中,仍坚持着观测与研究。直至1938年10月,日军在惠阳大亚湾登陆,兵锋直指广州,中大师生面临生死抉择:走!

天文台筹建者张云,心如刀绞般指挥着物资的抢运。珍贵的仪器被小心翼翼地拆卸装箱,其中就有刚刚安装的天文台仪器。他痛陈道:“本台箱物上船,已为广州失陷(十月廿一日)之前夕,回顾广州,已在红烟惨焰中,而敌机随船低飞,盘旋头上,轰炸灭顶之危,不绝如缕。”

最终,25箱天文台设备被抢运出23箱,两箱最笨重的赤道仪部件,只能忍痛遗弃在沦陷的广州。天文台随中大师生的脚步沿西江溯流而上,从广东罗定到云南澄江;又随中大本部迁移到了粤北坪石重建。然而,1945年初,日军突袭坪石,天文台随中大又一次仓促转移,伟德国际娱乐仪器设备损失惨重。

中大天文台的搬迁历史,是华南学府战时迁徙的缩影。全民族抗战时期,中山大学开启了“一迁粤西罗定、二迁云南澄江、三迁粤北湘南、四迁粤东梅县以及连县、仁化”的颠沛办学之旅。师生们扶老携幼,肩挑背扛着书籍仪器,跋涉于粤、桂、滇、黔、湘五省份的山川险阻之间,辗转数千里。

与此同时,勷勤大学(1938年被撤销,其工学院并入中山大学工学院,教育学院、商学院分别独立为广东省立教育学院、广东省立勷勤商学院)也踏上了坎坷的迁徙办学征程。从1937年10月撤离广州石榴岗后的9年里,学校辗转于广西、广东两省份的十个地方,成为抗战期间迁徙次数最多的学校之一。如今,80多年前的战火已成往事,但华南师范大学校史馆内展示的长幅迁徙雕塑图景,仍在无声诉说着迁徙办学期间“教育不亡”信念在轰炸与行军间隙中的顽强延续。

为何烽烟四起的粤北,会成为战时华南教育的中心?1938年10月广州沦陷后,当时的广东省政府北迁韶关(其间曾短暂迁驻连州),情况相对稳定。时任广东省政府主席李汉魂发起“大学归省运动”,力促外迁的高校回迁粤北,为家乡抗战事业及战后重建储备人才。

乐昌坪石是这一时期华南教育系统的“战时心脏”。1940年,中大从云南澄江回迁,校本部扎根乐昌坪石。楚南会馆旧址成了庄严的礼堂;广同会馆内,全国大学最早的三家研究院之一——中大研究院在此运转,下辖的文科、师范、农科、医科四个研究所的灯火彻夜不熄。

不远处,一座简易图书馆倔强矗立。近代中国图书馆学的奠基人、中大图书馆主任杜定友以血肉之躯守护着数十万册珍贵典籍,书写“人在书在”的学术意志。中大工学院师生则在武江畔的三星坪、新村,利用祠堂和搭建的简易房舍上课。每当夜幕降临,沈氏宗祠内灯火通明,中大师生的“夜校”成了照亮乡民求知路的明灯。9公里外的管埠村,师范学院师生借民房栖身,新建课室与图书馆分馆,将知识的种子深植于此。

另一侧,省立文理学院师生们的足迹遍及乳源侯公渡、连县东陂、曲江桂头(今韶关市乳源瑶族自治县桂头镇),最后抵达罗定。在曲江桂头镇,曾同属勷勤大学的文理学院与勷勤商学院,在多年离散后奇迹般地重逢,两校校舍毗邻而建。走进校门,竹织批荡的平房星罗棋布于桉树林中,左边文理,右边勷商,中间一条大道分隔。两校还共用教学区、生活区,学生之间交流密切。

迁往粤北办学的学校不仅限于大学,还有多所中学。培正、培道等教会中学迁至坪石长尾洞合办“培联中学”,曲江沦陷后又跋涉至连州,组建“基联中学”。仲元中学、岭南大学附中等也都在粤北山水间延续着教育的星火,为当地基础教育作出了突出贡献。

值得一提的是,在当时各学校的迁徙图景中,中山大学的“逆行”令人尤为动容。当全国高校纷纷西迁至大后方时,中大师生却毅然从云南澄江回迁到战云密布的粤北前线,展现了先辈们毅然投身抗战的使命担当。

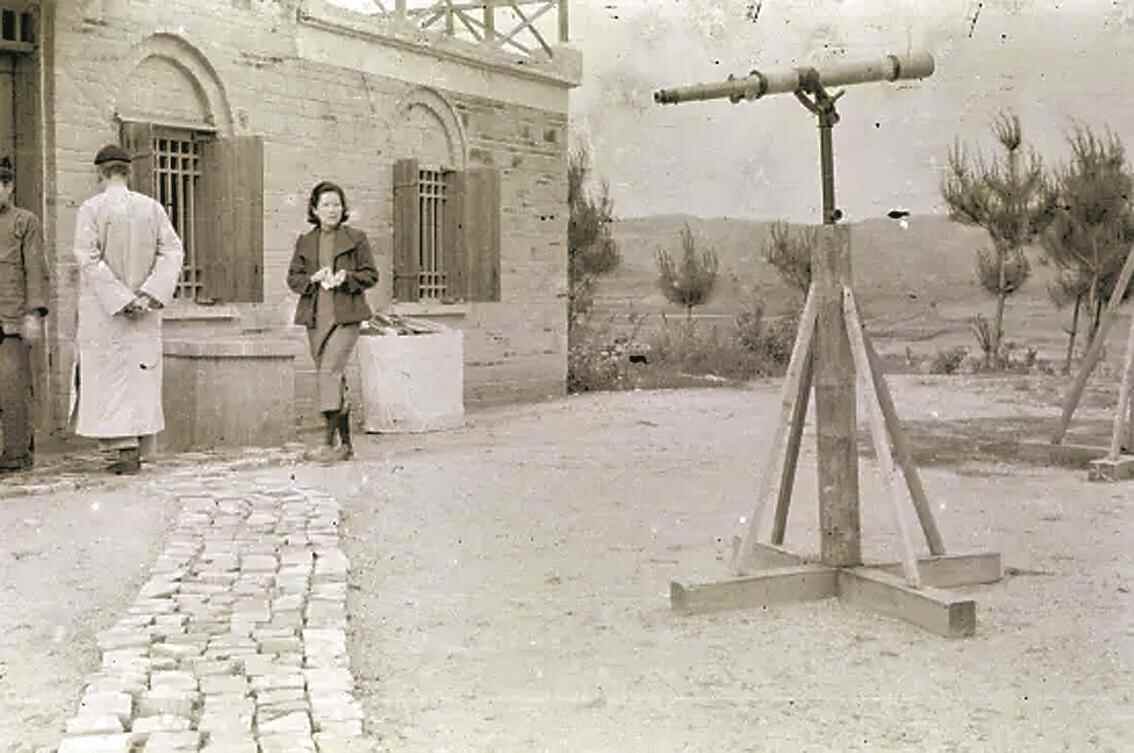

烽火硝烟中,中山大学天文台主任、中国第一位女天文学家邹仪新的故事,同样感动了无数人。在天文台迁徙过程中,为了抢运并保护珍贵的天文设备,邹仪新与丈夫叶述武教授债台高筑,损失巨大。但她始终坚定一个信念:绝不做“亡国奴”。这也让当时到访的英国著名学者李约瑟深受触动,他给邹仪新拍摄了多张工作照,伟德国际娱乐并称她“非常有智慧”。

烽火中的大学,绝非象牙塔内的闭门造车。粤北高校的师生们将课堂延伸至广袤的乡土社会,在当地留下了难以磨灭的文化印记——

当时,中大学子开展社会调查发现,当地文盲率高达约50%,让他们坚定了教育救国的信念。中大师范学院的学子们深入当地中小学,用生动新鲜的课堂滋润孩子们的心田,并创办了《中等教育》期刊,其影响力辐射湘、桂、赣、闽等周边省份,成为战时基础教育的典型案例。

田野即课堂,中大研究院的学者们,因战时书籍匮乏,更强调“走出书斋”,进行“在地化研究”。他们带领学生深入粤北山区、田野、矿区,进行地质勘探、物种调查、民俗采集、乡村经济研究,将研究成果写在中国大地上:农科研究所的良种培育,蚕桑技术改良,医学类师生则开展流行病、传染病、地方病防治,直接惠及当地民生。

勷勤大学教育学院的师生则走上街头,张贴壁报,宣传抗战;在简陋的戏台上演出话剧,用激昂的台词点燃乡民的救国热情;普及防空、防毒知识,在硝烟中守护生命健康。华南师范大学档案馆(校史文博馆)副馆长陈海平介绍:“学院师生积极组织‘战时教育工作社’‘战时乡村服务团’,通过易于人们接受、为民众所喜欢的方式宣传抗战,为当地的文艺、医疗、教育等方面作出重要贡献。”

课堂之外,更有热血学子投笔从戎。在广东人民抗日游击队东江纵队(以下简称“东纵”)里,有200多名来自国立中山大学的指战员。担任东纵司令员的曾生便是中大校友。值得注意的是,这支队伍中,有一支名为“拖拉机”特殊小分队,主要由中大思想进步、文化水平高的学生组成。他们做宣传、教育俘虏、办报纸,用另一种形式开展战斗。1944年冬到1945年春,省立文理学院也有50多名师生,冒着生命危险穿越敌占区封锁线,义无反顾地投奔东纵,将青春与热血融入华南抗战的洪流。

1945年抗战胜利后,颠沛流离多年的华南各高校,陆续踏上归程,迁回广州。散落在粤北山水间的校舍、课桌,渐渐隐入历史烟云,但烽火办学的历史记忆,却永不褪色。

如今,在中山大学校史馆,当我们凝望那块来自坪石天文台的砖石,仿佛依旧能触碰到当年的弹痕与风霜——

杜定友先生争分夺秒守护图书文脉的身影、邹仪新女士在荒野中仰望星空的坚持、管埠村夜校里师生与村民共读的灯火、“战时教育工作社”中制作传单的沙沙声……这些画面,共同构成了华南教育在烽火中淬炼出的强大力量——知识救国、弦歌不辍、坚韧不拔、敢于担当。

如今,在复原的坪石“定友图书馆”旁,在华南师范大学的校史长廊里,在广东中小学的课堂上,这段“烽火逆行为树人”的历史,依然被讲述着、铭记着。它告诉我们,在最黑暗的岁月里,那些数不清的跋涉身影背后,是永远闪烁着教育理想的光辉——透过硝烟指引希望的精神火炬,始终照亮着前行的路,伟德国际娱乐永不熄灭。

1938年10月,广州沦陷,广东省政府北迁韶关,粤北成为战时全省政治文化中心。为保存教育火种,国立中山大学、岭南大学、省立文理学院等数十所华南高校及中学陆续内迁粤北,迁抵韶关、清远、梅州、云浮等地,在狼烟中坚持办学,传播知识与文化。

1938年10月,国立中山大学西迁罗定,再迁澄江(现属玉溪)。省立勷勤大学10月迁新兴天堂圩,后再迁云浮,接着又迁广西藤县、融县。私立岭南大学、私立国民大学、私立广州大学迁往境外香港办学,中等学校也纷纷迁往异地办学。

第二次粤北战役后,广东大后方得到巩固。1939年9月,省立教育学院迁至乳源,并更名为“广东省立文理学院”,1940年1月迁至连州东陂镇。1940年8月,国立中山大学从云南澄江迁至乐昌坪石。其他师范、中等职业学校和中学也先后迁往粤北,如省立广州女子师范学校、省立文理学院附属中学、私立基督教联合中学、私立培正培道联合中学等。

1941年底,香港沦陷。私立岭南大学、私立国民大学、省立执信女子中学(从澳门迁徙)、省立黄埔中正中学等大中学校迁往粤北办学。

1944年春,日军发起豫湘桂战役,由此引发第四次广东高校大迁徙。在连县,有国立中山大学分教处、省立文理学院、粤秀中学及基联中学等。在梅县,有国立中山大学校本部及各院系、私立中华文化学院。在兴宁,有广东省立文理学院与勷勤商学院联合分教处、广州大学分教处。在罗定,有省立文理学院校本部、广东省立艺术专科学校、私立广州大学校本部等。

1945年8月15日,日本宣布无条件投降。之后,在粤北、粤东与粤西的各院校陆续迁回广州及周边地区,此后全省的教育体系得到逐渐恢复。

【档案资料来源:粤北华南教育历史研学基地活化利用专题、赵泓《烽火求学路——抗战时期粤北办学经过与历史价值》、中山大学及华南师范大学校史馆、《岭南大学历史档案文献选编(1937—1945)》】

抗战时期华南教育历史研学学校联盟常务副理事长、中山大学历史学系教授曹天忠:

全民族抗战时期,广东数十所大中学校迁至粤北办学。在迁徙办学的过程中,各院校经历了怎样坎坷辗转的征途?在战火中怎样开展教育,又给当地带来了怎样的影响?羊城晚报记者采访了抗战时期华南教育历史研学学校联盟常务副理事长、中山大学历史学系教授曹天忠。

曹天忠:全民族抗战时期,高校与中小学在粤北汇聚有三个方面的原因。在政治上,广州沦陷后,当时的广东省政府搬迁到如今的韶关曲江,也有一段时间在清远连州地区,为高校与中学的搬迁提供了相对安定的政治环境。在军事上,第四战区司令长官部和第七战区司令长官部均设在粤北,当地驻有重兵。在教育上,由于缺乏人才,当时的广东省政府发起“大学归省运动”,教育部和省政府提供相应补助,要求国立、省立、私立以及教会大学迁回粤北。在这个大环境下,各高校遂陆续迁往粤北。

曹天忠:当时,随着大片国土沦陷,中国高等教育开始向西部进行大转移。中山大学共经历四次大迁移。其中,从云南澄江回迁粤北坪石和湘南的转移是最重要的一次,呈现出“晚迁早归,烽火逆行”的特点,彰显了对国家民族的担当。广东高校的粤北回迁,为广东战时建设提供了急需的人才,包括教育师范人才、工科人才、农业人才等。各个大学之间相互帮扶,相互借读,图书资料互通有无,教师也互相流动,使粤北地区形成以坪石为中心的文化教育基地,并与广西桂林等地形成密切互动,成为全民族抗战时期华南地区的文教“堡垒”。

羊城晚报:以中山大学为例,高等院校在当地开展“在地化办学”的情况大体如何?

曹天忠:当时的教育部政策规定,高校需要兼办当地的社会教育。其中,社会教育包括扫盲、社会调查等,特别是防疫减灾相关工作。中小学教育则是实习生或毕业生需要完成的工作,中山大学师范学院的学生去当地中小学实习,还通过培训师资、审定教材,助力当地基础教育发展。此外,中山大学创办了《中等教育》刊物,影响力走出粤北地区,辐射到湖南、广西、江西、福建等周围省份。在高等教育研究方面,除了开展战时教育,中大研究院和各学院还结合战争和当地的实际需要,进行包括改良土壤、水利安全、绘制政治经济地图等在地化科学研究。由于教科书不足,各学院更强调野外实习与考察,足迹遍及东南有关省份。

站在一件件文物和老照片前,思绪仿佛也回到了那风云激荡的岁月:冒着敌人的炮火抢运图书设备的师生、粤北山区田野间仰望星空的身影、昏暗灯光下渴求知识的眼神、乡间小路上田野调查的脚步、投笔从戎参加华南抗日游击队踏上前线的战士……尽管面临极大的困难,前辈们仍旧坚持抗击日寇、不辍教学、薪火相传。

我们的先辈,在日寇的轰炸下、在战火的硝烟中,带着对中国美好未来的期望,硬是凭借一腔热血,把知识的火种传递了下去。一腔热血勤珍重,洒去犹能化碧涛。他们传递的,不仅仅是书本上的字句,还有不愿做“亡国奴”的不屈呐喊,是一个国家、一个民族绝不言弃的精神,更是中华民族文脉必将延续的坚定信念。

前辈学人的不屈风骨,铸就了战时华南教育的丰碑。正是他们的坚持,才保住了华南教育的火种,才有了今天校园里的琅琅书声。只有经历过战争,方知和平的珍贵。前事不忘,后事之师,站在新的起点,为了悲惨历史不再重演,为了中华民族伟大复兴——同学们,继续战斗吧!